Кабардино-Балкария является особенным уголком России, где издавна местные жители не только сохраняют великолепную природу своего края, но и стараются приумножить и сберечь старинные обычаи. Многие традиции кабардинцев почти не изменились за несколько веков, а основные жизненные принципы остались прежними

Представители этого народа с детства воспитываются в атмосфере почитания предков, уважения по отношению к старшим людям, женщинам, осознании ответственности за наследие прошлых поколений. Именно поэтому кабардинская культура, как и много столетий тому назад, отличается самобытностью и яркостью. Какие же традиции являются отличительной особенностью жизненного уклада кабардинцев?

Название

У исследователей нет единого мнения относительно происхождения названия народа. Одни связывают версию появления этнонима с Идаром Кабардеем — полулегендарным князем, под предводительством которого народ занял территории бассейна Терека в XV столетии. По другой версии, князя звали Кабарда Тамбиев — его считают основоположником этноса кабардинцев. Согласно легенде, князь переселился с Западного на Северный Кавказ вместе с одной из ветвей адыгов. Сами себя кабардинцы, как и другие черкесы, называют адыгэ. Этноним имеет древние корни, исследователи не смогли прийти к единому мнению относительно его появления. Согласно одной из версий, слово обозначает «дети солнца».

После свадьбы

После свадьбы существует один интересный обычай – называется «побег старушки». Бабушка жениха уходит из дома, а новобрачные должны её найти и вернуть. Это показывает их уважение к старшим, а также то, что старикам всегда рады под кровом у молодых.

Все действия по отношению к женщине должны выражать максимум почтения и заботы.

В этом видео – очень красивая кабардинская свадьба:

Организация свадьбы согласно с кабардинскими традициями – долгое и трудоёмкое занятие. Но благодаря размеренной подготовке всё действо выглядит торжественно и впечатляюще. А вы бы смогли проявить столько же выдержки, как кабардинская молодёжь, ожидая пока все обряды, будут соблюдены?

Где живут, численность

В период расцвета кабардинцы занимали обширные территории Центрального Предкавказья. Регион расселения получил название Кабарда, земли которой делились на Малую и Большую Кабарду. Точных данных о численности кабардинцев до Кавказской войны нет, приблизительные оценки говорят о 35 000 дворов, что предполагает общее число жителей не менее нескольких сотен тысяч человек. Резкое сокращение числа населения произошло в начале XIX столетия. Разрушительная Кавказская война и сильнейшая эпидемия чумы практически полностью опустошили Малую Кабарду, серьезно сократили численность жителей Большой. В 1825 г. кабардинцев включили в состав России. По завершении Кавказской войны, наряду с другими адыгскими народами, насильно выселены за пределы Российского государства, в основном в Турцию.

По данным переписи 2010 г., численность кабардинцев в России составляет 517 000 человек. Большая часть из них — 490 000 человек, проживает на территории Кабардино-Балкарии, составляя 57% населения Республики. Численность кабардинцев в других регионах России:

- Ставропольский край — 7993 чел.

- Москва — 3698 чел.

- Северная Осетия — 2802 чел.

- Московская область — 1306 чел.

- Санкт-Петербург — 1181 чел.

- Краснодарский край — 1130 чел.

В связи с депортациями, в результате Кавказской войны и репрессий 1944 г. значительная часть представителей народности обитает за рубежом. Самая крупная диаспора адыгов, включая кабардинцев, находится в Турции, по некоторым данным, считаясь третьим по величине народом государства. Зафиксированы черкесские диаспоры в Сирии, Ливане, Саудовской Аравии, Иордании, Германии, США, Северной Африке.

Язык

Кабардинцы говорят на языке адыгэбзэ, ученые называют его кабардино-черкесским языком в составе абхазо-адыгской семьи. Часть лингвистов считает адыгейский и кабардино-черкесский языки диалектами единого общего для адыгов языка. Кабардинцы согласны с версией, о чем говорит самоназвание языка, возможность общения на нем с представителями других адыгских народов. Исследователи не нашли следов письменности кабардинцев: предания передавались из уст в уста. В случае необходимости передачи текстовых сообщений использовали арабскую графику. В 1885 г. Умаром Берсеем составлен первый черкесский букварь. С 1936 г. используется алфавит на кириллической основе. В начальных классах местных школ ведется преподавание родного языка. Наряду с русским, кабардино-черкесский повсеместно используется в повседневной жизни народа.

Проведение торжества

Современная свадьба проходит только по обоюдному согласию, хотя раньше мужчина мог украсть понравившуюся девушку. Если её не успели вернуть до наступления ночи, то родителям приходилось давать согласие на брак, иначе их дочь покрывалась позором, потому что провела ночь не в родном доме.

Теперь же супружество заключается в несколько этапов:

- Благословение имамом, который проводит обряд согласно с мусульманскими традициями. После этого брак считается заключённым, и девушку проводят в комнату к жениху, именно в этом месте они и будут жить. На следующий день супружество объявляют подтверждённым, и иногда демонстрируют окровавленную простынь. Но последний пункт обычая выполняют крайне редко.

- После этого родители мужчины празднуют удачную свадьбу, говорят тосты, проводят танцы, поют песни, высказывают множество глубоких изречений на своем языке, параллельно готовясь к официальному торжеству. На третий день к ним присоединяются родственники невесты, которые привозят с собой её приданое.

- Когда все готово, новобрачные регистрируют брак официально. При этом их родители не присутствуют на этой части свадьбы.

- После получения официального подтверждения молодожёны перемещаются к дому жениха, где будет проходить основной праздник.

Существует несколько обязательных традиций, неукоснительно соблюдаемые на каждой свадьбе:

- Жениха сажают за стол с мужчинами обоих родов, которые общаются с ним, и знакомят со старейшинами. После этого выключают свет, и пытаются украсть у него головной убор. Молодой человек должен проявить всю свою ловкость, чтобы этого не допустить.

- Прежде чем в зал войдёт красивая невеста, на полу расстилают шкуру барана. Девушка становится на овчинку, а родственники стараются выдернуть шкуру у неё из-под ног. Новобрачная должна сохранить равновесие, хорошо, если она не сильно будет покачиваться. Совершенно недопустимо упасть.

Когда все испытания пройдены, новобрачные танцуют, а родственники осыпают их монетами и пшеном, желая благополучия и достатка.

По традиции, если на свадьбе присутствуют мужчины, не являющиеся родственниками невесты или жениха, лицо девушки должно быть закрыто непрозрачной тканью, мужчины и женщины празднуют в отдельных залах не пересекаясь.

История

Предками адыгов выступают меотские племена, занимавшие причерноморские и приазовские территории в первом тысячелетии до нашей эры. Языковые сходства заставляют предположить, что в формировании этноса участвовали племена древних касков и хаттов, населявших Анатолию и Южное Причерноморье с третьего тысячелетия до новой эры. Первое упоминание кабардинцев относят к X столетию. Константин Багрянородный описывал Касахию — страну Касогов, расположенную вблизи Алании, Папагии, Зихии. К XVI столетию сведения о народе становятся более точными, область проживания локализуется в трех направлениях:

- Предгорные и равнинные территории левых притоков Терека — историческая область проживания, именуемая Кабардой.

- Правобережье Терека от устья Сунжи до устья Курпа — Малая Кабарда.

- Нижнее течение Терека, севернее Кабарды, включавшее территории горы Бештау (Пятигорья) — в русских документах получили название «Земли Пятигорских черкасов», именовались Большой Кабардой.

С XVI столетия налаживаются прочные связи с Московским государством, обусловленные целью воздействия на общего врага: Крымское ханство. Значительную роль в установлении дружеских отношений с Москвой сыграл кабардинский князь Темрюк Идаров (также Идарович). Он сумел объединить соседние народы, составив первое посольство 1552 г. Ивану Грозному. В последующие годы вместе с Грозным кабардинцы участвовали во взятии Казани, Темрюка, Тамани, Астрахани. Отношения скрепил в 1561 г. брак Ивана Грозного и дочери Темрюка Идарова, после крещения получившей имя царицы Марии Темрюковны.

Через 10 лет османское влияние восстановилось, в кабардинском регионе наступил период феодальной раздробленности. Местные князья продолжали оказывать влияние на соседние народы, перенимавшие быт, костюм, обычаи, культуру, правила поведения кабардинцев. Знатные представители родов поступали на российскую службу, в Смутное время приходили на помощь царю. Князь Черкасский, как ближайший родственник Марии Темрюковны и значившийся в Совете Второго ополчения первым по местничеству, выступал одним из претендентов на престол. Однако Земский собор 1613 г. остановился на нейтральном кандидате — Михаиле Романове, чье царствование положило начало 300-летнего правления великой династии Романовых.

В 1681 г. Черкасский договорился о вечном мире с Османской империей, а в 1739 г. от притязаний на территории отказалась Российская империя. До 1825 г., когда в ходе Кавказской войны регион был вновь присоединен к России, Кабарда существовала, как независимое государство.

Интересные обычаи и приметы

Кабардинцы считали, что от выбора места для строительства дома зависит благополучие их семьи. Подходящим местом считался тот участок земли, на котором находили любые железные предметы, с густой растительностью и водой поблизости. Пригодность места также проверяли следующим методом: на ночь в нем оставляли ведро либо чашку молока. Если к утру количество молока не менялось, место признавалось хорошим. Обычай этот сохраняется и поныне.

У кабардинцев существовало много различных примет, связанных с домов. Главным местом жилища считался очаг, расположенный в самой большой комнате. Его почитали как святыню. Слово, произнесенное у очага, становилось священным. Было запрещено переступать порог дома левой ногой, вбегать или запрыгивать в дом. По обычаю предков это приносило несчастье. Также нельзя было приветствовать друг друга через окно.

Гостю запрещалось касаться веника, который находился в углу, около входной двери. Считалось дурной приметой, когда веник падал перед входящим в дом гостем. Подметать или выбрасывать мусор ночью было нельзя. Передавать нож, швейную иглу и прочие острые предметы острием вперед так же запрещено. Нельзя выплескивать воду, в которой купался, через порог − это считалось плохой приметой.

С погребением умерших у кабардинцев тоже связано много обычаев. Веря в загробную жизнь, они заботились, чтобы у покойного на том свете имелось все, что ему нужно. С этой целью на могильных камнях и памятниках изображали необходимые вещи. В гостевом доме обязательно устраивались поминки. Там же на протяжении года хранилась одежда усопшего, вывернутая наизнанку – это означало, что родственника всегда ждут обратно.

Традиции и обычаи кабардинцев приписывали к смерти равнодушное отношение. Поэтому в годовщину поминок по усопшему не горевали, а устраивались состязания по стрельбе в цель, скачки с призами, детские соревнования.

Внешность

Антропологически кабардинцы относятся к так называемому пятигорскому миксу, представляющему смесь кавкасионского и понтийского типов. К отличительным особенностям внешности относят:

- высокий или средний рост;

- атлетическое телосложение;

- широкое лицо;

- выступающие скулы;

- прямые брови;

- горизонтальное расположение глаз;

- нос прямой или с горбинкой, горизонтальное расположение кончика;

- глаза карие, серые, черные;

- прямые жесткие волосы;

- развит волосяной покров.

Исследователи XVI-XIX вв. отмечали привлекательную внешность кабардинцев, называя представителей народа одними из красивейших на Кавказе. Мужчины отличались атлетическим телосложением, широкими плечами, ловкостью, проворностью. С раннего возраста мальчиков учили обращению с оружием и лошадью, борьбе, джигитовке. Благодаря этому дети вырастали в физически сильных, выносливых, подтянутых юношей. Девочки с 12 лет начинали использовать корсет с деревянными вставками в передней части. Предмет одежды носили днем и ночью, снимать его полагалось в первую брачную ночь. Использование корсета обеспечивало идеальную осанку, стройную фигуру с тонкой талией и небольшой грудью: подобная внешность считалась на Кавказе эталонной.

Аталычество

Вызывает большой интерес традиция аталычества – ребенка с ранних лет отдавали на воспитание в приемную семью. С рождением детей в семье кандидаты на роль аталыка выстраивались в очередь. И чем богаче оказывалась семья, тем длиннее была очередь. По истечении какого-то времени воспитанник возвращался в родительский дом.

По традиции кабардинцев помимо сыновей на воспитание отдавались и дочери. В доме своей воспитательницы они учились всему тому, что могло понадобиться для успешного ведения хозяйства. Потом они возвращались к родителям. С наступлением времени замужества выкуп за невесту отдавали аталыку. Привязанность к приемным родителям сохранялась на всю жизнь.

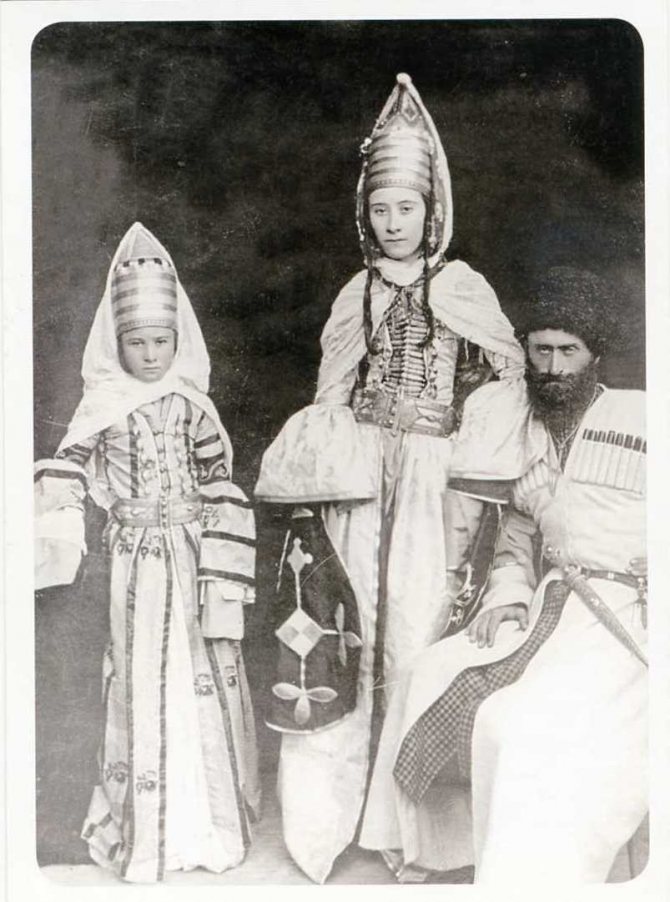

Одежда

Кабардинские князья считались законодателями мод Кавказа. Традиционный костюм состоял из шаровар, сафьяновых чувяков, рубахи с высоким воротом на пуговицах, бешмета, черкески, папахи. Обязательный элемент костюма — богато украшенный наборный пояс или сабельное опоясье для холодного оружия: кинжала, шашки, сабли. Черкеска черного, коричневого, красного, белого цвета дополнялась газырями, нагрудником. В холодное время года и в походах носили бурки, для повседневного ношения использовали овчинные шубы. Женский костюм состоял из туникообразной, доходящей до пола, рубахи, шаровар, распашного платья. Последнее могло быть повседневным и праздничным: торжественные наряды декорировались золотым и серебряным шитьем, искусно выделанным серебряным поясом, украшениями из драгоценных металлов. Девушки дополняли наряд высокой шапкой с золотым шитьем. После замужества ее заменяли на черный платок, концы которого оборачивали вокруг шеи, завязывая на голове. Сверху надевали изящный ажурный платок светлого оттенка.

Еда

Благодаря налаженному земледелию, народу Удмуртии удавалось получить разнообразные культуры. Люди всегда ели пищу, богатую минералами, витаминами, белками, микроэлементами. Кухня Удмуртии богата злаками, бобовыми. Из гороха варят кисель, пекут колобки, варят супы. Даже дети любят горох, ведь он является в Удмуртии лакомством — его поджаривают и засахаривают. Соблюдение традиций и давнего уклада являются национальными чертами удмуртской кухни. Как и в давние времена, здесь добавляют в блюда редьку, морковь, брюкву, капусту. Тесто пирожков может показаться пресным — это специфическая особенность мучных блюд здешней кухни. Хлеб пекут, используя рожь и пшеницу. Хлебобулочные изделия всегда в почете. Самыми любимыми считаются табани. Эти маленькие лепешки из кислого теста уплетают за обе щеки. Табани подают с топленым маслом и сметаной, иногда кладут подсоленный творог. В летний день такую лепешку съедят с ягодами. Табани никогда не употребляют холодными. Лепешка хороша исключительно горячей.Самым разнообразным блюдом можно признать удмуртские пельмени. Существует множество рецептов, восхищающих своей изобретательностью. Начинка может быть практически любой: баранина, свинина, редька, грибы, творог. Все ограничивается лишь фантазией повара. Удмурты часто запасаются пельменями впрок, чтобы есть блюдо зимой. Многие жители полагают, что они первыми изобрели пельмени. В Ижевске есть даже памятник, посвященный пельменю. На праздник подают перепечи — это блюдо в чем-то напоминает чебуреки. В качестве начинки в нем может быть картошка, редька, капуста, грибы, куриные яйца. Самый популярный напиток — сур. Это удмуртский квас, в который добавляют хмель, анис, березовые листья. Готовится сур на ржаной муке. Она же служит для приготовления хлебного самогона.

Удмурты — это во всех смыслах богатый народ. Их самобытная культура привлекает людей со всего мира, поэтому неудивительно, что количество туристов, стремящихся посетить республику, постоянно растет. Сохранение традиционного уклада, безусловно, диковинное явление в наши дни. Вот почему так много людей приезжают сюда, чтобы посмотреть, как жил один из древнейших народов.

Жизнь

Социальная организация

Кабардинцы разделялись на пять классов или сословий:

- Князья. До Кавказской войны верхушку власти составляли княжеские роды, по некоторым источникам, их было шесть. Каждый род владел обширными территориями Кабарды, имел войско, сюзеренов, крестьян, слуг, рабов. Из князей в разные периоды выбирали верховного князя, представлявшего интересы кабардинцев за пределами исторического региона проживания.

- Дворяне, или уздени. Разделены на три категории по праву рождения и величине богатства. Первые и вторые — признанные вассалы князя, знатные семьи с великими именами. Третьих можно сравнить с польской мелкой шляхтой, имеющей вес и определенное благосостояние, но не входящей в элиту первой очереди.

- Духовенство: муллы и имамы. Принимали активное участие в решении общественных вопросов.

- Крестьяне «тхокотли». Принадлежат князьям и узденям, имеют свою землю или же берут в аренду у владельцев. Составляют основное население Кабарды: занимаются земледелием, скотоводством, промыслами, обеспечивают благополучие правящей верхушки.

- Рабы, или ясыри. Рабов покупали, использовали в качестве ясырей пленных. Низший, бесправный слой населения. В большинстве использовался в качестве слуг в знатных домах.

Семейный уклад

До XIX столетия кабардинцы жили большой патриархальной семьей, средняя численность составляла порядка 60 человек. Главой семьи был старший по возрасту мужчина, существовала поговорка: «Власть старшего равна власти Бога». Почитание старших — одна из основополагающих традиций кабардинцев. Самый старший мужчина, даже если он был ниже по сословию, всегда садился на самое почетное место за столом. Другие мужчины садились позже или оставались стоять, сыновья не имели права есть с отцом за одним столом. Часто в обыденной жизни глава семьи разделял пищу лишь с внуками, за воспитание которых нес ответственность.

Старшая женщина считалась главной в решении домашних, хозяйственных дел, обладала полной властью над детьми, невестками. Женщины находились в зависимом от мужчин положении, однако пользовались уважением и почетом, не испытывали физического и морального насилия. Ислам разрешал многоженство, но семейные ценности предписывали кабардинцам иметь одну спутницу жизни. Негативно относились к разводам, хотя подать просьбу могли мужчины — без объяснения причин, и женщины — из-за измены или по причине мужского бессилия. Существовала пословица: «Первая жена — тебе жена, второй жене — ты жена». Неоднозначно исследователи относятся к обряду избегания, запрещавшему невестке разговаривать со свекрами. Особенно строгие правила существовали относительно общения со свекром. Первые годы, обычно до рождения первенца, молодой жене требовалось в присутствии отца мужа укрывать лицо, запрещалось заговаривать первой, смотреть в глаза, стоять спиной или напротив: только в пол оборота. Ряд исследователей считает это, вкупе с обычаем калыма и договорных свадеб, притеснением женщины. Другие считают избегание проявлением уважения к невесткам, сформировавшимся с древности укладом, помогающим в большой семье избегать межличностных конфликтов и противоречий. Избегание касалось также мужа и жены, родителей и детей, зятя и родителей супруги. С последними после свадьбы не виделись месяц: после привоза молодой жены в гости в отчий дом запрет снимался. Супруги не называли друг друга по имени, позорным было говорить о жене или муже при посторонних. В случае необходимости обращения говорили «сын того-то», «их дочь». Позором считалось проявление нежных чувств, запрещалось оставаться днем наедине в одной комнате: встречались супруги по ночам или в присутствии других родственников.

Избегание затрагивало отношения родителей и детей, по большей части отца. Мужчине запрещалось в присутствии посторонних брать ребенка на руки, использовать нежные слова, называть по имени, играть, ласкаться, целовать. Поскольку на мать ложились обязательства ухода за малышом, избегание касалось ее в меньшей степени. Однако по традиции во время первых выносов люльки в общую гостиную женщина не глядела на дитя, не подходила к нему. Матери запрещалось прилюдно оплакивать ребенка, если тот погибал. Строгое избегание, вкупе с необходимостью создания крепких межродовых и межплеменных взаимоотношений, породило традицию аталычества. В раннем возрасте одного или нескольких детей из семьи отдавали на воспитание к равной или чуть менее знатной семье своего или чужого народа. Аталыки полностью обеспечивали воспитанников, давали им образование, жизненные навыки. С наступлением совершеннолетия юношей и девушек возвращали, снабдив оружием, конем, нарядами. Родные семьи богато одаривали аталыков, часто калым за девушку направлялся воспитателям.

Занятия

Традиционными занятиями кабардинцев выступали земледелие и скотоводство. Сеяли пшеницу, ячмень, просто, кукурузу. Занимались садоводством, огородничеством, пчеловодством. Разводили мелкий и крупный рогатый скот, применяли отгонную технологию. В качестве тягловых животных использовали буйволов. Кабардинцы прославились, как отменные коневоды, выведшие знаменитую верхово-упряжную кабардинскую породу. Кони отличались необыкновенной выносливостью, работоспособностью, бесстрашием, стойкостью к болезням, что делало их незаменимыми в дальних походах, перегонах, сражениях. Являясь аборигенной породой, кабардинская лошадь отлично сохраняла равновесие в горной местности, на скалистых, скользких тропах, спусках, подъемах.

Гостеприимство

Обязательным атрибутом любого дома кабардинцев является традиционное гостеприимство, обеспечивающее каждому человеку, переступившему порог, абсолютную защиту. Даже кровный враг мог рассчитывать на соответствующие почести. Принять гостя в любое время, накормить его и устроить в доме – святая обязанность кабардинца. За нарушение традиций гостеприимства, за оскорбление гостя предусматривались серьезные штрафы.

В доме кабардинца гость находится в полной безопасности. Для него на стол ставятся лучшие блюда, и отводится лучшая комната – кунацкая. Гость обычно ест в одиночестве, хозяин может присоединиться к нему лишь после убедительных уговоров. Если же они равны по положению и возрасту, то тогда к трапезе приступают вместе.

По обычаю ни хозяйка дома, ни дети не садятся за один стол с гостем и мужчинами. Но при этом они находятся поблизости, ведь их помощь всегда может понадобиться. Если в городах эту традицию почти забыли, то в сельской местности ее неизменно соблюдают.

Религия

С XV-XVI вв. Кабарду захватывает ислам. Ряд исследователей полагает, что ранее в регионе исповедовали православие, другие говорят о преобладании язычества. До наших дней сохранились отголоски традиционных верований, например, обряд вызывания дождя. Почитали бога громовержца Шибле: после первого грома весной обливали водой зернохранилища с просьбой обильного урожая в новом сезоне. Одним из наиболее почитаемых в пантеоне считался бог земледелия и плодородия Тхашхо. С ним связан полный цикл земледельческой обрядности: народные гулянья с жертвоприношениями животных перед пахотой, праздник первой борозды, окончание пахоты, уборки урожая. Существовал культ деревьев, сакральным животным считался волк: кости, зубы, жилы животного считались оберегами.

Покрова

14 октября народ прощался с осенью и встречал зиму. Нередко в этот день шел снег, который сравнивали с фатой невесты. Именно в этот день принято заключать браки, потому что Покрова дарит любовь и счастье всем влюбленным людям.

Есть для этого праздника и особенные обряды. Женщины в первый раз разводили огонь в печи, символизирующий тепло и уют в доме. Использовать для этих целей нужно было ветви или поленья плодовых деревьев. Так можно было обеспечить хороший урожай на следующий год.

Хозяйка пекла блины и Покровский каравай. Этим хлебом нужно было угостить соседей, а остатки припрятать до Великого поста.

Также в этот день можно было просить у Богородицы защиты для детей. Женщина вставала с иконой на скамью и читала молитву над своей семьей. Все дети опускались на колени.

Молодые девушки и парни устраивали посиделки. Считалось, что всем, кто заключил брак в этот день, Богородица дарит защиту.

Узнать больше обо всех традициях можно в учебном курсе Основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Обычаи и обряды русского народа раскрыты там с максимальной точностью и описаны в соответствии с историческими фактами.

Традиции

Свадебная обрядность кабардинцев включала в себе множество этапов, что обеспечивало значительную его продолжительность: от нескольких месяцев до нескольких лет. Цикл включал следующие мероприятия:

- Сватовство. Родственники со стороны мужчины выбирали достойную по статусу невесту, к родителям которой посылали сватов. С первого раза беседа не всегда заканчивалась положительным ответом: ждать согласия порой приходилось несколько месяцев.

- Согласование суммы калыма. Оговаривалось неспешно, часто со спорами и торгами. Богатые семьи знали полагающийся размер выкупа: минимум 30 частей. Восемь составляли слуга, шлем, кольчуга, сабля, поручи, хорошая и обычная лошади, 8 быков. Остальные 22 части измерялись головами животных: баранов, быков, буйволов.

- Смотрины и обручение. В назначенный день будущие невеста и жених впервые встречались в доме невесты, где происходило знакомство. По исламским традициям проводили церемонию обручения.

- Выплата доли калыма. В зависимости от материального положения семьи юноши оговаривалось время сбора калыма. Когда большая часть выкупа собиралась, его передавали родственникам невесты, после назначали точную дату свадьбы.

- Вывод из отчего дома невесты. Девушку наряжали в торжественный свадебный костюм, покрывали голову и лицо. Друзья жениха шумным свадебным поездом приезжали за невестой. Подруги и родственники в шуточной форме просили выкуп, получив который отпускали невесту.

- «Укрывание» жениха и невесты в разных чужих домах. Невесту привозили в дом одного из друзей жениха, сам он селился в доме другого друга. К девушке будущий супруг приходил по ночам, хозяин дома выступал в роли охраны, отвечая за безопасность будущих супругов жизнью. Подобное положение продолжалось месяц.

- Переезд в дом мужа. Невесту тайком привозили в дом жениха, селили в помещении, затем становившемся домом молодой семьи. В течение недели девушка не выходила из комнаты, ни с кем не общалась. Жених в это время общался с родственниками, расхваливал будущую невестку.

- Обряд примирения с родными. Обряд примирения родителей жениха с невесткой происходил после ее торжественного выхода из комнаты. Старшая женщина в доме мазала девушке губы маслом и медом, обсыпала сладостями: чтобы жизнь была сытой и сладкой. После устраивался общий праздник, длившийся несколько дней.

Завершали свадебный цикл многочисленные обряды знакомства невестки с родственницами, домом, хозяйством.

Рождение ребенка

Обычаи кабардинцев, относящиеся к рождению детей, очень любопытны. При появлении на свет сына на доме вывешивался красный либо белый флаг, при появлении дочери – пестрый флаг. В честь младенца обязательно сажали фруктовое дерево. Это делал дед по линии отца.

Если рождался мальчик, это радостное событие о. Для игры-состязания на двух высоких столбах привязывали копченый сыр и смазанную маслом кожаную веревку. По ней соревнующиеся мужчины добирались до сыра, откусывали кусок и получали за это небольшой приз.

Вскоре после рождения малыша устраивалось «завязывание в люльку». Детская колыбель изготавливалась из боярышника. Согласно поверию кабардинцев, это хорошее дерево. Сначала в люльку укладывали кошку, чтобы ребенок в дальнейшем спал так же хорошо и безмятежно. Спустя две недели после рождения укладывали и младенца. Обряд проводила бабушка по отцовской линии. Иногда эту процедуру доверяли знакомой многодетной женщине.

Для первых шагов малыша также устраивали специальный праздник – Лъэтеувэ. Ножки ребенка перевязывали ленточкой, потом старшая женщина в семье разрезала ее с помощью ножниц. Это символизировало, что в будущем ничто не помешает ребенку идти вперед.

Таким образом, рождение ребенка отмечалось как народный праздник − торжественно и пышно. Воспитанием нового члена общины занимались и женщины, и мужчины.