Россия относится к самым уникальным странам. Именно в России хорошо развивается современная культура, но и чтятся древние традиции русского народа. Традиции русского народа уходят глубоко не только в православие, но оказывается еще и в язычество. До сих пор мы продолжаем верить в самые разнообразные приметы. Традициям и обрядам всегда отдавалась главная и важная роль в жизни человека. Правила соблюдения того или иного праздника передавалась почти в каждой семье, с поколения в поколение. Многие праздники сегодня соблюдаются совсем не так, как в давние времена, но все же, самое главное они продолжают соблюдаться.

Традиции и обычаи: различие и схожесть понятий

Обычаи – это привычки, переданные от предков, которые человек повторяет, не задумываясь. А что такое традиции?.. Они, можно сказать, воспринимаются людьми более осмысленно и охватывают все социальные нормы, полученные от прежних поколений. Обычаи бывают народными, территориальными, а традиции – семейными, профессиональными. Все они демонстрируют уважение к предкам, но зачастую традиции и обычаи народов, в некотором роде, тормозят развитие общества.

Обычай, передающийся из поколения в поколение на протяжении долгих лет, становится традицией.

Доброта

Во время пребывания в России многие путешественники рассказывают об удивительной взаимопомощи нашего народа, которую они наблюдают практически повсеместно. Уступить место в транспорте, перевести через дорогу человека с ограниченными возможностями или подтолкнуть застрявшее авто, даже если занят и спешишь, может только настоящая «русская душа».

А здесь мы рассказываем о 10 обычаях современной Японии, удивляющих иностранцев.

Основные отличия традиции от обычаев и взаимосвязь понятий

- Традиции – это все унаследованные нормы и ценности. Обычаи – образцы поведения в определённых ситуациях и в определённый период времени.

- Обычаи – это установившийся порядок, массовая привычка, образец действий; они менее продолжительны, чем традиции.

- Обычаям следуют, не задумываясь, отношение к ним людей может быть нейтральным; традиции осознаются, уважаются и поддерживаются людьми.

Традиции считаются более широким понятием, включающим в себя обычаи.

Общие черты между понятиями:

- преемственность;

- повторяемость;

- эмоциональность;

- устойчивость.

Понятие традиции: что такое традиция?

Это слово происходит от латинского «traditio», что переводится как «передача». Традиции – это накопленный опыт предков, необходимый людям для более эффективной жизнедеятельности и позволяющий совершать меньше ошибок. Он включает в себя обряды, ритуалы, правила поведения; они никому не принадлежат, им можно либо следовать, либо игнорировать их. И хотя мы и говорим, что это в некотором роде уже наши привычки, — правильнее было бы сказать, всё же, что это — отпечатавшаяся в нашей исторической памяти мудрость предков. И не стоит об этом забывать.

Традиции бывают жёсткими, длительно существующими и не допускающими отклонений от норм, а иные могут изменяться вместе с условиями жизни, дополняться новыми правилами, а некоторые традиции стран – и вовсе забываться и исчезать.

Традиция 11. Ведение личного дневника

«Несколько раз принимался я за ежедневные записки и всегда отступался из лености», — писал Александр Сергеевич Пушкин, и в чём в чём, а в такого рода лености многие из нас «солидарны» с великим поэтом!..

Личные дневники в России вели с XVIII века: они могли иметь литературную форму, включая в себя переживания и размышления автора, а могли быть схематичны, как, скажем, дневник императора Николая II, содержащий короткие сообщения о ежедневных занятиях и даже пункты меню.

С точки зрения психологии ведение дневника — это своего рода катарсис, освобождение от того, что человек проживает. «У каждого есть сугубо личные мысли, которые он не может никому доверить, — говорит Татьяна Воробьева. — Человеку необходимо выразить то, что его чрезмерно напрягает, создает внутренний дискомфорт, и наоборот, доставляет огромное чувство радости, эмоциональный подъем, которым подчас он не может ни с кем поделиться, дабы не быть неправильно понятым».

Кроме того, запись произошедшего — способ взглянуть на свою жизнь со стороны, увидеть не обрывочную, а целостную картину. В наше время, когда дни насыщены и проносятся, как секунды, это вдвойне важно!

«Вести дневник — это не просто записывать то, что произошло за день, это возможность задуматься над своей жизнью, — считает отец Стефан. — Кроме того, перечитывая дневник, можно проследить эволюцию своих мыслей и чувств».

Электронный дневник — вариант?

Да, если он не чрезмерно откровенный, считает священник. По его мнению, общедоступные личные записи в Интернете могут быть как приглашением к обсуждению своих мыслей, так и игрой на публику, идущей от тщеславия.

В обычном дневнике ты можешь выразиться неоднозначно, но ты знаешь, что имел в виду. В сети твой блог может прочитать почти любой, а это значит, что ты должен учиться четко формулировать свои мысли, чтобы тебя правильно поняли. Люди, ведущие блоги, хорошо знают, в какие ожесточенные споры и даже ссоры могут выливаться обсуждения неправильно понятого.

Виды традиций

В любой культуре есть свои традиции. Они охватывают все сферы человеческой жизни и бывают:

- народные;

- культурные;

- социальные;

- религиозные;

- семейные;

- бытовые;

- возрастные;

- профессиональные.

Народные — они же и культурные традиции

Порядки и нормы народов мира различаются и могут не находить понимания, а иногда шокировать представителей других культур. Например:

- В Мавритании ценят полных женщин и специально откармливают их перед свадьбой.

- В Норвегии считается дурным тоном уступать место пожилым людям в общественном транспорте.

- Жители Южной Африки позаимствовали итальянский ритуал – в новогоднюю ночь выбрасывать старую мебель из окон на улицу.

- В Норвегии и Японии в букете должно быть чётное количество цветов.

Ритуалы некоторых народов, такие, как вытягивание шеи, деформирование ног или женское обрезание, поражают своей жестокостью жителей других стран.

В далёких от современной цивилизации племенах совершаются жуткие обряды. Например, в племени Матауса в Папуа-Новой Гвинее проводят болезненный обряд инициации взрослеющих мальчиков – освобождение от материнской крови. В горло мальчикам вставляют тростниковые трубки, что вызывает сильную рвоту с кровью. Затем трубки вставляют в нос, и таким образом выгоняется из тела «дурная слизь». Напоследок на языке юноши делают глубокий надрез.

Социальные традиции

Регулируют общественные отношения и соответствуют типу культуры. Их одобряет большинство членов общества, они не позволяют отступать он норм, объективны и не зависят от желаний индивида.

Нормы социального поведения начали образовываться в далеком прошлом, когда люди стали объединяться в группы. Для того чтобы человека приняли, он обязан соблюдать установленные внутри общности законы. Традиции народов — это, по сути, их визитная карточка в нашем огромном мире.

Традиция 16. Родительское благословение

Будущий преподобный Сергий Радонежский не ослушался родителей, когда те не благословили его уходить в монастырь, пока они не умрут. А вот преподобный Феодосий Печерский в монастырь бежал вопреки воле матери, которая его возращала с пути и даже избивала… Последнее скорее необычно. «Родительское благословение в воде не тонет, в огне не горит», — подметили наши предки. «Это самое большое наследство, которое родители оставляют своим детям. Поэтому дети должны позаботиться получить его», — объяснял современный афонский подвижник Паисий Святогорец. Однако Церковь не считает, что заповедь «почитай отца и мать» связана для христианина с абсолютным послушанием родителям.

«Печально, но на протяжении веков эта заповедь воспринималась на Руси таким образом, что родители считались чуть ли ни хозяевами детей, и любое непослушание смело приравнивалось к непочтительности. На самом деле в Новом Завете есть слова, делающие эту заповедь взаимной: “И вы отцы не раздражайте чад своих…”, — рассуждает отец Стефан, поясняя: — Родительское желание поступить так, как им кажется верным, должно быть уравновешено желанием и свободой детей: необходимо стараться прислушиваться друг к другу и все делать не из эгоистических желаний, но с рассуждением».

Сегодня принято, скорее, самостоятельно выбирать свой путь: например, просто ставить отца и мать в известность о предстоящем браке. Не умер ли институт родительского благословения — хотя бы на брак?

«Благословение родителей в любые времена очень важно. Это свидетельство того, насколько отец и мать значимы для своих детей, — считает психолог Татьяна Воробьева. — Причем, речь не об авторитарности родителей, а об их авторитете — то есть о доверии детей своим родителям. А уж это доверие — следствие правильного воспитания».

Со стороны детей послушание родителям, по мнению психолога, свидетельствует о личностной зрелости человека.

Однако, замечает Татьяна Владимировна, родители бывают разные, мотивы бывают разные: «Любить можно слепой, уничижающей любовью, например, когда мать дерзает выбирать жену для сына, исходя из своих корыстных мотивов. Поэтому родители должны помнить: дети — не наша собственность, они даны нам “взаймы”, их надо “вернуть” Творцу».

Семейные традиции

Это то, с чего начинает свою адаптацию к социуму, практически, каждый человек. Семейной традицией может быть сбор родственников на Рождество, совместное хобби или программа проведения семьей выходных дней. Это уклад жизни семьи, привычки, обряды, которые сближают родных и отличают семьи друг от друга.

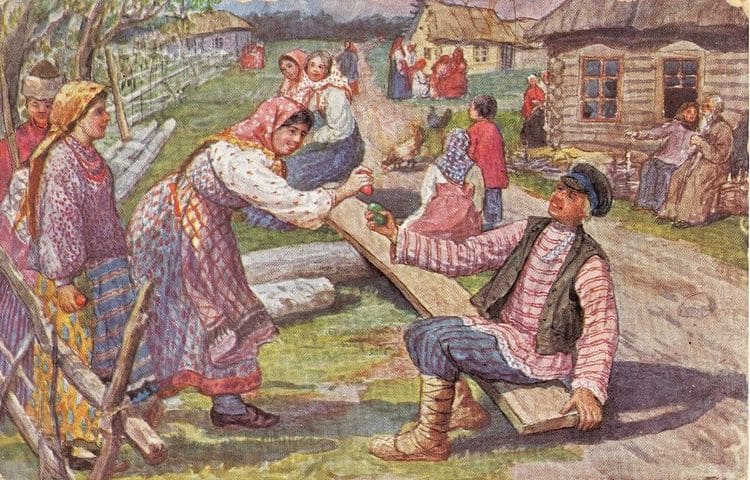

Семейные традиции русского народа

- У русского народа сохранилась привычка отмечать праздники в кругу семьи.

- На Пасху верующие варят и окрашивают яйца.

- На Масленицу принято печь блины.

- Важные дела на Руси решали на семейном совете.

- Интересный ритуал, которому иногда следуют и сейчас: в честь рождения ребёнка отец сажает дерево.

- Перед свадьбой молодые ожидают благословения родителей, а за невесту полагается символический выкуп.

Русское гостеприимство

Встреча гостей на Руси всегда была радостным, добрым событием. Уставшего с дороги странника встречали хлебом-солью, предлагали ему отдых, вели в баню, уделяли внимание его коню, переодевали в чистую одежду. У гостя искренне интересовались тем, как прошел путь, куда он следует, хорошие ли цели у его путешествия. В этом проявляется щедрость русских людей, их любовь к ближним.

Подробнее >>

Понятие обычая: что такое обычаи?

Обычай – это массовая привычка, которая возникает в результате совершения людьми одних и тех же действий. К обычаям относятся правила, сформировавшиеся в определённой сфере деятельности человека. Они бывают обязательными для соблюдения, и за отказ от их исполнения предусмотрены неформальные общественные санкции. Обычаи основаны на стремлении следовать устоявшимся и принятым в обществе примерам, и направлены на повышение уровня жизни.

Виды обычаев:

- нравственные обычаи, в основе которых лежит мораль;

- деловые обычаи, сформировавшиеся в результате коммерческой или хозяйственной деятельности;

- ритуалы и обряды – символические действия, сопровождающие важные моменты жизни людей;

- правовые, подкреплённые законами обычаи;

- эстетические – правила хорошего тона, требования к внешнему виду.

Свадебные обычаи

- В Кении молодого мужа принято наряжать в женскую одежду, в которой он вынужден ходить в течение месяца.

- В Норвегии непременным угощением свадебного стола является каша невесты из пшеницы со сливками. С кашей в Норвегии связано много забав и шуток, котёл с ней могут украсть и потребовать за него выкуп.

- На Никобарских островах парень, решивший жениться на девушке, должен стать «рабом» в её доме на срок от шести месяцев до года. За это время невеста решает, подходит ей такой муж или нет.

- За несколько недель до немецкой свадьбы гости приносят с собой посуду и бьют её в доме жениха и невесты.

Свадьба в Индии

В Индии запрещён третий брак, а вот четвёртый раз жениться разрешено. Поэтому мужчины женятся в третий раз на дереве (!), и при этом соблюдаются все традиционные свадебные ритуалы. После свадьбы гости срубают дерево, мужчина становится вдовцом и — о радость! — теперь он имеет право жениться в четвёртый раз.

Индийская женщина также может выйти замуж за дерево, однако с другой целью ― отогнать злых духов от себя и своего жениха. Обычно это делают невесты, которые родились в неблагополучный астрологический период. Индийцы уверены, что такая девушка может принести беду своему избраннику, и поэтому никто не желает брать ее замуж.

Свадьба в Греции

Греция имеет свои интересные свадебные ритуалы. Во время танцев молодая жена старается наступить на ногу мужу. Считается, что это позволит ей стать главной в семье. А в постель молодожёнов сначала запускают детей. Согласно поверью, если малыши побегают и попрыгают в кровати молодых, то муж и жена будут в своем браке счастливы.

Прыжки через младенцев в Испании

В Испании существует не менее странный семейный обычай. В городе Кастильо де Мурсии раз в год проходит фестиваль «Эль Колачо». Мужчины наряжаются в жёлто-красные костюмы дьявола и перепрыгивают через младенцев, лежащих на матрасах. «Дьяволы» держат в руках кастаньеты и кнуты из конского волоса. Затем малышей осыпают лепестками цветов, а епископ окропляет их святой водой. Считается, что ритуал защищает детей от злого духа, уберегает от болезней и гарантирует им счастливое беззаботное будущее.

Традиция 5. Совместный с детьми досуг

Палатки, байдарки, большие корзины для грибов. Сегодня такие атрибуты активного семейного отдыха если и сохранились в домах, то зачастую просто пылятся годами на балконе. Между тем совместный досуг воспитывает в детях доверие и интерес к родителям. «Это, в конце концов, решает вопрос: комфортно детям с мамой и папой или нет», — говорит Татьяна Воробьева.

Живые примеры, а не назидательные слова воспитывают ребенка, а на отдыхе различные ситуации, приятные и затруднительные, разнообразнее, чем дома. «Тут все видно, — говорит Татьяна Владимировна. — Справедливо или нет мы решаем те или иные вопросы, как распределяем обязанности, кто возьмет на себя рюкзак потяжелее, кто ляжет спать последний, позаботясь о том, чтоб в доме было чисто и на завтра все приготовлено. Поэтому проведенное вместе время — это важный урок, которым дети будут пользоваться в своих собственных семьях».

Ненавязчивые уроки поведения не за школьной партой, а в форме живого диалога отложатся в детской памяти и закрепятся гораздо надежней!

Фото Елизветы Хардиковой

«Совместный отдых способствует и тому, что ребенок познает мир живой природы, учится относиться к нему бережно, — считает отец Стефан. — Кроме того, это возможность беседовать, рассуждать о важном наедине или всем вместе».

Сегодня довольно модно проводить отпуска отдельно, отправлять детей в лагеря. По мнению психолога, стремление отправить ребенка на отдых в детский лагерь в ущерб семейному досугу может быть началом разобщения семьи: «Лучше, чтобы времени, проведенного семьей вместе, было как можно больше. Но с оговоркой: насильно ничего делать не надо».

Религиозные традиции или религиозные обычаи?

Религиозные традиции – это исповедание определённой религии, совершение крещения, венчания, отпевания. А вот отмечать религиозный праздник – это уже обычай.

Ритуал или обряд – это совокупность символических действий, которые сопровождают религиозный акт. Примеры религиозных обрядов:

- освящение воды на крещение;

- мусульманское обрезание;

- поминальные обряды.

Некоторые обряды бывают довольно жуткими. В Ираке, Иране, Пакистане, Индии на десятый день траура в шиитском исламе верующие бичуют себя цепями, к которым приделаны ножи и бритвы.

Возникновение и исчезновение обычаев

Обычаи изначально формировались людьми ради их выживания. Затем появились обычаи, направленные на улучшение качества жизни. Проходит время, общество развивается, и необходимость в некоторых обычаях пропадает. Однако, часто люди продолжают им следовать, даже не задумываясь о причинах их возникновения. Например, на французских вокзалах запрещено целоваться, потому что когда-то перроны были очень узкие и обнимающиеся мешали окружающим людям. Сейчас вокзалы перестроили, а закон до сих пор сохранился, и за его нарушение полагается штраф.

Устойчивое развитие общества невозможно без сохранения социальной преемственности и без определённых обновлений. И, как результат —

Обычаи на Руси, которым уже не следуют:

- Прыжки через костёр на Масленицу.

- «Смотрины» невесты, когда после сватовства жених со своими родственниками вновь наведывались в дом будущей жены.

- Ношение головного убора замужней женщины после свадьбы.

Примеры обычаев и традиций разных стран и народов

Собираясь посетить незнакомую страну, желательно узнать о ценностях её жителей, чтобы не попасть в неприятную ситуацию:

- В Мексике не стоит дарить человеку жёлтые розы, так как этот цвет в мексиканской культуре связывают со смертью.

- В венгерских барах не принято чокаться бокалами.

- В Финляндии деловые переговоры проводят в сауне.

- В Японии едят при помощи палочек, при этом нельзя класть их на разные стороны тарелки, скрещивать или оставлять в еде, а также прокалывать еду палочками. После завершения трапезы палочки кладут на край тарелки.

- В Индии не здороваются за руку с незнакомцами и не носят кожаную одежду.

День тишины в Индонезии

В Индонезии, главным образом на острове Бали, во время празднования Нового года отмечают Ньепи – день тишины. В индуистском празднике обязаны принимать участие все, кто находится на острове. В этот день нельзя выходить на улицу, работать и развлекаться; запрещено шуметь, включать свет. Не работают магазины, рестораны, закрыт аэропорт. Жителям Бали в этот день положено поститься и медитировать.

Земляной дайвинг в Меланезии

С апреля по май на юге острова Пентекост занимаются опасным земляным дайвингом или «Погружением в землю». Мужчины прыгают с деревянной башни, с высоты 20-30 метров, привязанные за ноги. При этом дайверу следует коснуться земли плечом или головой. Этот опасный ритуал считается символом мужества. Местные жители уверены, что ритуал укрепляет здоровье мужчин. Для этого прыжок, конечно, должен быть удачным.

Разбивание кокосов о голову в Индии

Ещё один необычный ритуал, испытывающий участников на прочность, существует в Индии. Об головы верующих священнослужители разбивают кокосовые орехи. Многие получают серьёзные травмы. Ритуал зародился в 19 веке, благодаря англичанам. Считается, что британцы хотели проложить через индийскую деревню железную дорогу, но им мешали камни, похожие на кокосы. Англичане пообещали провести железную дорогу в другом месте, если жители разобьют эти камни о свои головы. Индийцам, якобы, удалось это сделать…

Душ из корицы для тех, у кого нет пары, в Дании

В Дании, начиная с 16 века, свободных от брачных уз мужчин и женщин, которым исполнилось 25 лет, заведено посыпать корицей. Запах корицы сохраняется длительное время, и к человеку с ароматом могут подойти, чтобы познакомиться. Через пять лет, если датчанин так и не нашёл себе пару, ритуал повторяется.

Гирлянды из носков в Германии

Не остаются без внимания неженатые немцы, достигшие двадцатипятилетнего возраста. Вокруг дома одинокого человека сооружают гирлянду из носков. Друзья стараются повесить как можно больше носков, а за каждую пару именинник должен выпить.

Чернение невесты в Шотландии

Шотландскую невесту перед свадьбой обмазывают грязью, соусами и даже тухлыми яйцами, стремясь создать как можно более неприятный исходящий от нее запах. Затем девушку обсыпают мукой или опилками, привязывают к столбу или возят по городу. В прошлом ритуал был направлен на изгнание злых духов. В настоящее время он учит будущую жену с лёгкостью относиться к любым бытовым проблемам.

Испытание укусами муравьев в Бразилии

В бразильском племени Сатере-маве мальчика, достигшего 13 лет, подвергают мучительному испытанию. Он надевает на руки перчатки, заполненные муравьями-пулями, укусы которых очень болезненны. Мальчик должен доказать свою мужественность: продержаться в перчатках десять минут, не издавая при этом никаких звуков. Для того чтобы отвлечься от боли, мальчики танцуют. Требуется пройти через обряд инициации двадцать раз в течение нескольких месяцев, чтобы считаться мужчиной и быть принятым в племя.

Фестиваль Ла Томатина в Испании

Один из самых популярных испанских праздников – фестиваль La Tomatina. Мероприятие проходит в городе Буньоле. В последнюю среду августа на городской площади затевается грандиозная томатная битва. Участники закидывают друг друга помидорами. Впервые помидорные перестрелки произошли в 1945 году, а через год праздник запретили. Расстроенные испанцы провели похороны Томатины: по улицам в сопровождении оркестра и плакальщиц пронесли огромный гроб с помидорами. В 1959 году La Tomatina была признана официальным праздником.

Спиливание зубов в Индонезии

В балийской культуре существует религиозная церемония, которая символизирует переход человека во взрослую жизнь. На протяжении нескольких веков юношам и девушкам при достижении совершеннолетия подпиливают зубы. Балийцы считают, что зубы являются символами жадности, похоти, высокомерия и гнева, а ритуал помогает освободиться от злых сил, обуздать демона и держать под контролем собственные эмоции. Для церемонии приглашают музыкантов, готовят подношения богам, а виновники торжества надевают национальные костюмы.

День сурка в США и Канаде

Ежегодно второго февраля жители США и Канады отмечают народный праздник – День Сурка. В этот день все наблюдают за сурком, вылезающим из норы. Если животное не отбрасывает тень, то зима скоро закончится; если сурок видит свою тень, пугается её и прячется в норе, то зима продлится ещё полтора месяца. День Сурка появился в 1886 году, праздник привезли с собой немецкие эмигранты. После выхода одноимённого фильма День Сурка этот праздник начали отмечать и в других странах.

Поздравление с юбилеем в Великобритании

Согласно древнему британскому правилу все юбиляры страны, отмечающие свои 80-й, 90-й, 100-й день рождения, получают персональное поздравление от королевы.

Тайпусам

Тайпусам – шокирующий индуистский праздник. Обычай зародился в индийском южном штате Тамил-Наду, празднуется в Сингапуре, а наиболее ярко проходит в Малайзии. От одного храма к другому следуют праздничные шествия. Из преданности богу Лорду Муругану верующие прокалывают себе различные части тела, затем при помощи металлических крючков вдевают под кожу всевозможные предметы. Проколы делаются грамотно, обходятся без крови. Целью самоистязаний является духовное очищение, а также плата за помощь бога.

Шрамирование

Древний ритуал африканских племен – украшение своего тела узорами из шрамов, которые остаются на коже после нанесения порезов. Шрамирование, или скарификация, до сих пор остаётся неотъемлемой частью культуры у народностей Мурси, Боди, Сури. В свежие раны втирается зола или сок растений, чтобы шрамы получились более выпуклыми. Девочкам при нанесении порезов запрещено плакать.

Народные традиции празднования Пасхи в России

Как проводят праздник в России: к 12 часам ночи обычно в храме и вокруг него становится многолюдно. Люди приходят с корзинками, полными всяческих продуктов, среди которых главенствующее место занимают крашеные яйца, пасхи, куличи.

Они выстраиваются в линии вокруг храма и ожидают, когда пройдет священник и окропит их еду святой водой, благословляя и их самих. Люди зажигают свечечки, которые потом стараются донести домой, сохранив огонь, ведь он привезен из Ватикана. Его нужно стараться поддерживать в лампадках весь год.

Дома уже ждут накрытые столы для разговения. Праздничная трапеза начинается обязательно из крашеных яиц и куличей. Принято подавать милостыню, угощать всех, кто проходит мимо двора, помогать бедным, сиротам, старикам.

Символы

Кроме куличей, крашенок и творожной пасхи, существует еще 4 символа этого великого праздника. Это крест, на котором был Христос распят – именно он является главным христианским символом, ставший из вестника смерти ожиданием вечной жизни.

Красный цвет – не только яйца, но и плащаница. Он символизирует пролитую Иисусом кровь на кресте и Его царское достоинство. Пасхальный агнец – родом из древней Пасхи Ветхого завета, и праздничный кролик, распространенный в западных странах.

Крест

Пасхальный ангец

Пасхальный кролик

Плащаница

Как готовиться к Пасхе

К празднику начинают готовиться за 2 месяца. Изначально это Масленица (Сырная седмица), когда уже не едят мясо. Все остальные продукты разрешены. Затем наступает Великий пост, с запретом на все продукты животного происхождения.

За 40 дней поста люди стараются максимально очисть души и тела, приготовив их к светлому празднику Пасхи. На последней, Страстной седмице, уже начинается приготовление к празднику.

В чистый четверг моют, убирают, чистят все дома, сами купаются. Начинают печь куличи, а также красить яйца, изготавливать творожные пасхи. В субботу готовят остальные яства, стараются, чтобы блюд было в изобилии, ведь готовить и работать нельзя будет несколько дней. Нужно, чтобы все было заранее припасено.

Закончив все эти приготовления, люди начинают собираться к всенощной службе, подготавливать корзины с продуктами для освящения, которые возьмут с собой в храм. Ими же и начинают разговляться после Всенощного Богослужения, славя Господа и Его воскресение, дарующее всем вечную жизнь.

Пасхальный стол, что готовить на праздник

Кроме традиционных крашеных яиц, куличей и творожной пасхи, хозяйки готовили к Пасхе великое множество блюд, соблюдая также семейные традиции. Запекали окорока, делали холодцы и заливное, паштеты, рулеты, всевозможные закуски и дичь. Каждая хозяйка старалась, чтобы стол был максимально богатым и разнообразным.

В старину во многих губерниях на Руси варили:

- сладкие каши;

- кисели и сбитни;

- фаршированную птицу;

- рулеты с различными начинками;

- пекли медовые булочки, «пуховые» бабы, и прочие доступные вкусности.

Медовые булки

Сладкая каша

Кисель

Фаршированная птица

Куличи ставили по главу стола, обкладывая крашеными яйцами. Также часто на трапезе были пасхальные гнезда, символические фигурки, свечи, цветы и различные поделки. В каждой избе стоял с утра накрытый стол, и любой мог зайти, поздравить с праздником хозяев и быть приглашенным разговляться.

Были в некоторых регионах и необычные для нас яства на пасхальных столах: гусиная каша, пресные лепешки, запеченные в печи омлеты и шарики из сдобного теста.

Развлечение и игры русского народа

Начиналось все в конце поста – взрослые и дети принимали участие в крашении и расписывании яиц. Особенно радовались этому развлечению дети, прикладывая все усилия, чтобы сделать это красивее и лучше других. Затем, во время Светлой седмицы развлекались, как могли:

- катали яйца;

- искали спрятанные крашенки;

- водили хороводы;

- распевали веселые песни;

- катались на качелях;

- играли в орлянку, угадывая, какой стороной упала монетка.

Особым развлечением было посещение колокольни и веселый трезвон. В первые дни Пасхи дьякону даже приходилось разгонять особо резвых подвыпивших прихожан, устраивавших на колокольне невоздержанное веселье.

Похоронный обряд индейцев

Похоронные ритуалы у американских индейцев основаны, главным образом, на вере в загробную жизнь.

- Индейцы оджибве начинают церемонию похорон молитвой и курением табака. Дым от трубки несёт молитвы к Творцу. Они хоронят своих мёртвых в лучших одеждах, дают им с собой инструменты, табак, пищу.

- Ирокезы поминают умерших в течение десяти дней. На тело наносят татуировки, украшают его перьями, заворачивают в меха. Затем водружают на возвышение или хоронят под землей, оставляя мёртвому разные предметы для загробной жизни.

- Ассинибойны помещают тело на каркас ногами на запад. Когда деревянный каркас сгнивает, кости собирают и погребают, а череп используют в священной деревне мёртвых для церемоний.

- Индейцы хопи закрывают лицо умершего человека маской, символизирующей тучи. Женщин хоронят в свадебном платье, мужчин — в соответствующей его положению одежде. Хопи молча опускают тело в землю при помощи специальных палок, закрывают гроб, оставляют еду для путешествия в мир духов.

- Навахо верят, что смерть – результат злых заклинаний или колдовства. Индейцы отчитывают зло посредством церемонии благословения. Они представляют смерть как начало путешествия к следующей жизни.

- Представители племени дакота заворачивали тело покойного в плащ из шкуры бизона или новое одеяло, клали на помост на могиле. Душа умершего должна была проститься с телом. Потом кости собирали и хоронили. В знак траура родственники раздавали свою одежду, а сами наряжались в лохмотья.

- Апачи заворачивают тело в одеяло и относят к холмам, где помещают в расщелину или неглубокую могилу. Западные апачи чертят пеплом вокруг могилы круг, чтобы открыть душе безопасное путешествие на небо; помимо этого, у могилы оставляют воду.

- Индейцы сиу одевали покойного в лучшие одежды и помещали его на дереве на сооруженной платформе, которая находилась на высоте около двух метров и выше. Рядом оставляли необходимые для загробной жизни предметы. Через год кости снимали и хоронили в земле.

Фамадихана

На Мадагаскаре каждые семь лет осуществляют ритуал «Фамадихана» или переворачивание костей. Жители острова открывают семейные склепы, достают останки покойных и оборачивают их в новый саван, окрашенный отваром дерева нату. Они верят, что состоят из тел своих предков. Кроме этого, родственники выражают свою любовь к умершим и эмоциональную связь с ними.

Menu

Если русские традиции добра и любви — необходимые каждой семье, поколению — наши отцы, в определенных обстоятельствах, забудут, то мы — сыновья и внуки — их вспомним. Именно семейные традиции будут всегда главным условием неразрывной связи прошлого, настоящего и светлого будущего.

Обычаи народа, семейные традиции. Что это? Нужны ли они нам и нашим семьям?

Давая серьезное определение слову традиция, мы говорим о совокупности связи времен между поколениями путем передачи многовекового опыта … и так далее.

Скучновато. Согласитесь?

Такие определения и формулировки больше подходят для научных работ, различных исследований, толковых словарей. Но, без подобных исследований и научного подхода к изучению семьи, семейных ценностей и традиций — далеко «не уедешь».

Семейные традиции и обычаи приходят к нам от дедов и отцов.

Говоря простым языком, мы понимаем, что появлению традиций в обществе, и традиций семейных — способствует, по сути, простая передача знаний. Огромный опыт наших предков показывает, что плохо, а что хорошо.

Благодаря информации поколений, мы знаем, как устроить свой быт — и сами, порой, вносим улучшения в семейные традиции. Мы помним о грехе и чтим память ушедших. Мы радуемся рождению новой жизни и учим радоваться этому младших.

Так создается крепкая семья, а, следовательно, и крепкое общество. Уважение и почтение становятся не просто словами, а определенным ритуалом, стержнем поведения человека. Любовь к родине и своей семье в сознании людей обретают смысл церемонии, то есть традиции.

Если традиции каждой семьи, а значит и традиции общества в целом, стоят в сознании народа выше их законов, то эту нацию ждет прекрасное, достойное будущее.

Традиции общества – традиции народа

В своем словаре, Даль дает определение традиции как информации, переходящей устно от одного поколения в другое, что уже принято в народе испокон веков!

Кроссвордисты говорят, что семейными традициями являются обычаи, передающиеся из поколения в поколение (как у Даля). Также они выставляют традиции в образе общенародной привычки.

Большинство, так называемых, семейных активистов определяют традицию как уже давно установившийся бытовой порядок, который нравится большинству. Уважение к определенным традициям — это главное условие их сохранения в семье.

Виктор Кротов дал определение традиции, как части прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее.

Традиция истинная, не та, которую мы где-то услышали, узнали о ней от «учителя», а та, которая прошла через наше сердце. И ярким примером такой традиции стало ежегодное шествие бессмертного полка по всей России.

Традиция традиции рознь! О каких традициях мы говорим? Как определить истинную семейную традицию, которая будет работать во благо, процветание семьи и общности, которой она принадлежит?

Откроем три основных признака жизнеутверждающей традиции, истинной традиции человеколюбия, стоящей на принципах добра и справедливости:

—Традиция должна быть общенародной, то есть принятой большинством нации и исходить от народа, а не «спущенная сверху» от власть имущих, в угоду им.

—Истинная традиция должна быть направлена на созидание добра, уважения личности, справедливости. Если определенный обычай или ритуал направлен на ухудшение отношений в семье и обществе, то это не традиция. Либо это ограничение личности, либо это поощрение чего-то преступного, негативного (к примеру обычаи по уничтожению больных и слабых детей или тот же каннибализм)

—Традиция должна быть актуальной именно в это время и сейчас. Нет прока от устаревших и никому не нужных обычаев. Традиция не должна мешать прогрессу. В этом случае, как писал Салтыков-Щедрин, традиция становится невежеством.

Для более легкого восприятия смысла семейных традиций мы условно разделим их на два типа. Традиции, касающиеся общих норм поведения в обществе: уважение к старшему поколению, помощь младшему поколению, любовь к Родине, рождение и воспитание своих детей, образование и саморазвитие, традиции гостеприимства, понимание семьи как основы данного общества.

Традиции, касающиеся отношений в одной семье совместная встреча праздников, ежедневный семейный ужин (обед), культурные походы, семейные советы, чтение книг всей семьей, семейное хобби, родословной (генеалогическое древо)

Это также интересно: ваш ребенок. Особенности воспитания в разных странах У данных традиций, не удивляйтесь, нет конца. Именно внутренние семейные обычаи, ритуалы, вы можете придумать и реализовать сами.

В чем же смысл семейных традиций? Представьте себе, что у народа, у нации мы отнимем культуру, сотрем ее историю. Значит, мы уничтожим, по сути, ее традицию. Правильно? Да.

Но отказавшись от истории своего народа, мы невольно заставляем молодое поколение изучать культуру и историю других народов. Например, какого-то арабского государства или той же Америки. Согласитесь – это неправильно.

То есть, мы не говорим о запрете на изучение истории других стран, а даже наоборот! (Знание мировой истории только помогает). Но мы, говорим об утрате своей национальности, национальной гордости и, следовательно, об утрате любви к Родине, к семье, своему родному Языку! Так что в любом обществе существование семейных традиций имеет колоссальное значение.

Ритуал — разновидность семейной традиции А вы знаете, что именно соблюдение простых незначительных ритуалов в семье ведет к укреплению семейных традиций. Ритуала придерживаются ежедневно – от пожеланий удачи на работе и в школе, до простой гигиены.

Если в семье нет добрых отношений — элементарных пожеланий доброго дня или спокойной ночи перед сном, совместного вечернего общения за чашкой чая или семейного завтрака — то появляются проблемы.

Отсутствие ежедневного общения, эмоционального контакта между родными людьми, приводит часто к распаду семьи.

Семейные традиции на Руси

Стремясь к полной и безоговорочной независимости, молодые пары желают иметь отдельное жилье и жить подальше от родителей. Почему? Конечно, это веяние времени. Чуть ниже мы раскроем несколько причин этого. А сейчас, маленько окунемся в историю Руси и рассмотрим несколько интересных — и порой удивительных — древнерусских семейных традиций.

На Руси несколько семей жили под одной крышей. Как понять – несколько семей? Все просто: дети выросли, поженились и остались жить под одной крышей с родителями, ведя, при этом, совместное хозяйство.

И так: ♦ Всеобщим почтением пользовалась такая семья во всей округе, в районе. Слова «родной дом» воспринимались очень серьезно и шли наравне с понятиями «совесть», «родина», «мать и отец». Обиженным богом и бобылем называли человека, не имеющего семьи.

♦ Самое интересное: простая ругань в доме, а также зависть – считались большим грехом.

♦ Важные дела решались на семейных советах, где были даже малые дети. Они начинали подражать взрослым. Учились послушанию.

♦ Очень трепетно относились на Руси к рождению детей. Начиналось все еще с ожидания рождения. Будущая роженица пряталась от всех. Боялась взгляда недоброго человека. Семья ее защищала и помогала во всем. Все боялись «сглаза», так как вера в порчу была сильной.

♦ В честь рождения дитя — отец сажал дерево. Сильная семейная традиция. И что интересно: липу или березу. Дерево и человек «опекали» друг друга.

♦ В моде были полные невесты, так как раньше верили, что такой женщине легче рожать и ребенок должен родиться здоровым. Худая невеста вызывала у всех подозрение на ее плохое здоровье.

♦ Если женщина хотела выйти в свет, то должна была получить одобрение мужа.

♦ Мужчина, перед гостями, обязательно должен был хвастаться своей красавицей женой.

♦ Строго наказывалось обществом и мужем прелюбодеяние жены – кнут и монастырь.

Далее касаемся древнерусских традиций в отношении праздников. Основными были – крестины, праздник Ивана Купалы, масленица, пасха, новый год и Рождество Христово.

Правила и церемонии дошли до нас в неизменном виде, но все же были и некоторые особенности в их проведении:

♦ На крестинах все также было – святая вода, крестик на шею – защита от нечистой силы.

♦ Праздник Иван Купала (это бог плодородия). Он приходился на 24 июня. Праздновали летнее солнцестояние. Люди пели песни и прыгали через костер.

♦ Вот на масленицу, оказывается, раньше поминали умерших. На поминках кушали блины – поминали и сжигали чучело – то есть хоронили. Ну, сначала конечно хоронили, а затем поминали. Теперь же масленица стала днем проводов зимы. И сейчас масленица – это народные гулянья и ярмарки.

♦ Пасха всегда считалась днем прощения и равенства. Каплями крови Иисуса Христа были пасхальные яйца. При встрече в этот день говорят: «Христос воскресе» и в ответ слышат: «во истину воскресе» и, конечно, обмен угощениями.

♦ Рождество Христово – это 7 января. День перед Рождеством – Сочельник (это рождественское блюдо). Затем, после рождества, идут 12 дней святки.

♦ По свадебной традиции с тех пор мало что изменилось. По порядку – сватовство, приданое, девичник, выкуп, благословение родительское и застолье.

Семейные традиции. Русские традиции на Руси

Веков связующая нить… Традиции русской семьи Картинка 28

Что такое семья? Этот вопрос, наверное, понятен всем. Как слова «хлеб», «вода» не требуют расшифровки, так и это понятие впитывается нами с первых сознательных мгновений жизни. Семья – это муж и жена, это дом, это родители и дети, бабушки и дедушки. Это любовь и заботы, труды и радости, несчастья и печали, привычки и традиции. Современные молодые семьи, как правило, стараются жить отдельно от родителей. Они хотят быть самостоятельными и независимыми, но в старину на Руси существовал другой обычай – несколько семей жили под одной крышей. Хозяйство одной семьи в разных местах и в разные времена называли по-разному (двор, дым, оседлость). Большая многодетная семья пользовалась в деревне и волости всеобщим почтением. «Один сын – не сын, два сына – пол сына, три сына – сын», – говорит древнейшая пословица. В одном этом высказывании заключен целый мир. Три сына нужны, во-первых, чтобы двое заменили отца и мать, а третий подстраховал своих братьев, во-вторых, если в семье много дочерей, род и хозяйство при трех сыновьях не погибнут и не прервутся; в третьих, если один уйдет служить князю, а второй Богу (согласно русской пословице), то один-то все равно останется. Но прежде чем говорить об обычаях крестьянской семьи, вспомним основные названия родственников. Муж и жена, называемые в торжественных случаях супругами, имели множество других названий. Хозяин, супруг, супружник, мужик, отец, боярин, батько, самтак в разных обстоятельствах назывались женами мужья. Жен называли «женка», «большуха», «баба» и т. Д. Мать называли мамой, матушкой, мамушкой, маменькой, маткой, мамкой, родительницей. Отца сыновья и дочери кликали чаще всего тятей, батюшкой (современное «папа» укоренилось в хх веке). Неродные отец и мать, как известно, были отчимом и мачехой, а неродные дочь и сын падчерицей и пасынком. Дети обращались к деду «дедо», а к бабке «баба», дядюшку и тетушку племянники звали божатком, божаткой, божатушкой или крестным, крестной. Жена сына, пришедшая в дом из другой семьи, по отношению к свекру была снохой, а по отношению к свекрови и сестрам мужа – невесткой. Сестра называла брата брателько, братья двоюродные считались иногда побратимыми. Брат мужа был деверем, а сестры мужа – золовками. Зять, как известно, муж дочери. Отец и мать жены или невесты – тесть и теща, но обращаться к ним было положено – батюшка и матушка. Родители невестки (зятя) называли родителей зятя (невестки) – сват и сватья. Женатые на родных сестрах считались свояками. О доме родном, родимом, отцовском сложено и до сих пор слагается неисчислимое множество стихов, песен, легенд. По своей значимости «родной дом» находился в ряду таких понятий русского крестьянства, как смерть, жизнь, добро и зло, бог, совесть, родина, земля, мать и отец. Человек без семьи считался обиженным богом, его называли бобылем, бродягой, шатуном. Иметь семью и детей, как говорилось выше, было так же необходимо и естественно, как необходимо и естественно было трудиться. Семья скреплялась наибольшим нравственным авторитетом. Таким авторитетом обычно пользовался традиционный глава семьи. Однако сочетание в одном лице традиционного главенства и нравственного авторитета было отнюдь не обязательным. Иногда таким авторитетом наделялся или дед, или один из его сыновей, или большуха, тогда как формальное главенство всегда принадлежало мужчине. Доброта, терпимость, взаимное прощение обид переходили в хорошей семье во взаимную любовь, а ругань, зависть не только считались грехом – они были просто невыгодны для каждого члена семьи. Веками складывались в крестьянской семье и взаимоотношения полов. Женщина, закатывающая на воз многосаженное бревно или махающая кувалдой в кузнице, была так же нелепа, как и прядущий кузнец или доящий корову мужчина. Только по великой нужде женщина, обычно вдова, бралась за топор, а овдовевший мужчина садился с дойником под корову. Все руководство домашним хозяйством было в руках большухи – женщины, жены и матери. Она ведала, как говорится, ключами от всего дома, вела учет сену, муке и др. Под неусыпным взором большухи было все связанное с питанием семьи: приварок, соблюдение постов, выпечка хлеба, стол праздничный и будничный, баня, тканье и т. д. Все эти работы она делала не одна: даже дети, едва научившись ходить, понемногу вместе с игрой начинали делать что-то полезное. Звание большухи с годами незаметно переходило к жене сына. Хозяин, глава дома и семьи, ведал главными сельхозработами (пахотой, севом), строительством, заготовкой леса и дров. Всю физическую тяжесть крестьянского труда он вместе со взрослыми сыновьями нес на своих плечах. Дед часто имел во всяком деле не только совещательный, но и решающий голос. В добропорядочной семье любые важные вопросы решали на семейных советах, причем открыто при детях. При особой многочисленности, выражаясь по-современному, семья становилась «неуправляемой», поэтому женатый сын, если у него имелись братья, стремился отделиться от хозяйства отца. Мир нарезал ему землю, а дом строили всей семьей. Дочери, взрослея, тоже покидали отцовский дом, стараясь не выходить замуж раньше старшей сестры. «Через сноп не молотяп»!, – говорилось о неписаном законе очередности замужества. Дети в семье считались предметом общего поклонения, любви и забот. Нелюбимое дитя было редкостью в русском крестьянском быту. Тяжким грехом считалось обидеть сироту или вдову. Ожидание и рождение ребенка во все времена и у любых народов всегда было особым событием. В России к этому относились очень трепетно. Женщина становилась сдержанной, многое для нее уходило на задний план. Она старалась реже выходить на люди. Считалось, что чем меньше ее видят, тем меньше пересудов, а чем меньше пересудов, тем лучше для матери и ребенка. Ведь слово или взгляд недоброго человека могут ранить душу и сердце матери, отсюда и выражение «сглазить», и вера в порчу. Тем не менее, женщины чуть ли не до последнего дня ходили в поле, обряжали скотину. Бывало, что дети рождались прямо в поле, под суслом, на ниве или в сенокосном сарае. Если же рождение ребенка происходило дома, то рядом была повитуха, свекровь или мать роженицы. Молитвы, приговоры, различные приметы сопровождали рождение ребенка. Первой кроваткой малыша была легкая зыбка, сплетенная из сосновых дранок. Современных стеклянных бутылочек с сосками тогда не было, и молоко наливали в бараний рожок с надетым на него специально обработанным соском от коровьего вымени, пеленали длинной холщовой лентой – пеленником. Во многих деревнях русского северо-запада в честь рождения ребенка, особенно первенцев, отец или дед сажали дерево; липу, а чаще – березу. Дерево росло вместе с тем, в честь кого была посажена на родимом подворье. Ее так и называли: Сашина (или Танина). Отныне человек и дерево как бы опекали друг друга. В тот период, когда заканчивалось детство, отрочество и начиналась юность, молодой человек или девушка постигали все виды традиционного полевого, лесного и домашнего труда. Лишь мастерство некоторых ремесел (плотничанье, кузнечное дело, у женщин льняное искусство) требовало последующего освоения. Многие люди постигали его всю жизнь, да так и не могли постигнуть, но от такого стремления вреда никому не было. Наоборот. Если парень не научился строить шатровые храмы, то рубить избушки в лесу обязательно выучивался, если девица не научится ткать «в девятерник», то простой холст обязательно будет ткать. В период юности парень или девушка успевают, и гулять, и трудиться. Все знали, что нельзя гулять всю ночь до утра, если надо встать до восхода и идти за лошадью, но нельзя и пахать дотемна, поскольку вечером снова гулянье у церкви. Любовь и одновременно строгость присутствовали у родителей к повзрослевшим детям. Если отец был строг, то мать обязательно оберегала дочь от слишком тяжелой работы. И наоборот. Если же оба родителя оказывались не в меру трудолюбивыми, то защита находилась в лице деда. Большинство знакомств происходило еще в детстве и отрочестве, главным образом, в гостях, ведь в гости ходили и к самым отдаленным родственникам. Практически большая или маленькая родня имелась если не в каждой деревне, то в каждой волости. Если же в дальней деревне не было родни, многие заводили подруг или побратимов, а коллективные хождения гулять на праздники еще больше расширяли возможности знакомств. Сходить на гулянье за 10-15 километров летом ничего не стоило. Родители и старшие не были так уж строги к поведению сына или дочери, но лишь до определенного срока – до свадьбы. После свадьбы свободы, легкости новых знакомств и увлечений молодые лишались навсегда, начиналась совершенно другая жизнь. Слишком поздняя или слишком ранняя свадьба представлялась людям несчастьем, большая разница в годах жениха или невесты исключала полнокровность и красоту отношений. Неравные и повторные браки в крестьянской среде считались не только несчастливыми, но и невыгодными в хозяйстве с экономической точки зрения. Такие браки безжалостно высмеивались народной молвой. Чаще встречались не возрастные, а имущественные неравенства. И в прошлые века, и сейчас многие люди делят свою жизнь на две половины: до свадьбы и после свадьбы. Лев Толстой как-то сказал: «В романах все больше идет сюжет и оканчивается свадьбой, а в жизни наоборот – все со свадьбы только начинается». И впрямь, еще не стихли песни и не зачерствели свадебные пироги, как весь уклад, весь быт человека резко менялся. В какую же сторону? Ответы «в плохую» или «в хорошую» в этом случае неуместны. Замужество и женитьба не развлечение и не личная прихоть, а естественная и прекрасная жизненная необходимость; они связаны с новой ответственностью перед людьми и миром, с новыми, еще не испытанными радостями. Они так же неотвратимы и естественны, как, например, восход солнца или наступление весны. Но послесвадебное время не только самое интересное, но и самое опасное для новорожденной семьи. Привычки, порядки, хоть и основаны на общей традиции, но в каждой семье свои. Молодой женщине нелегко вступать в новую жизнь в новой семье. Об этом слагали несчетные песни. Ты зайдешь черту невозвратную, Из черты назад не возвратишься, В девичий наряд не нарядишься. Да и различных поговорок, пословиц на семейную тему было немало: «Не заламывай рябинки, не вызревши; не сватай девчонку, не вызнавши», «Злая жена сведет с ума», «Хозяин в дому, что медведь в бору, хозяюшка в дому – что оладушка в меду» и другие. Главенство от отца к старшему сыну переходило постепенно, по мере старения отца и накопления у сына хозяйственного опыта. Авторитет главы семейства держался не на страхе, а на совести членов семьи. Для поддержания такого авторитета нужно было уважение. Такое уважение заслуживалось только личным примером. На женской «половине» дома также происходил и изменения. Молодая хозяйка с годами становилась главой «у печи», то есть большухой. Это происходило естественно, поскольку свекровь старела и многие работы выполнить уже не могла. Власть «у печи» означала женское главенство в домашнем хозяйстве. Уже говорилось, что свадьба для русского человека всегда считалась важным и знаменательным событием. Различные исторические документы, хронологическая летопись подтверждает тот факт, что и в далекие времена до свадьбы и во время ее существовали различные традиции, обряды. Еще во второй половине XI в. В «Правилах митрополита Иона» «простые и невежды» упрекались в том, что обходятся без церковного венчания и «без благословения». Начальная русская летопись (ХН в.) говорит о похищении невест и выкупе – обычае, существовавшем у некоторых русских племен. В середине XIH в. уже было засвидетельствовано существование основной свадебной терминологии. Свадебный пир и сваты упоминаются в «Слове о полку Игореве», свадебный поезд – «в объезд» – в летописном рассказе о сватовстве древлянского князя к великой княгине Ольге. Обычай разувать жениха упоминается в летописном повествовании о Владимире и Рогнеде. Остается заметить, что из старинного описания свадьбы одной из дочерей Ивана III с князем Холмским в 1500 г. стало известно, что свадьбы уже игрались по твердо установленному «чину». Свадьбу дочери Ивана Ш было велено «урядить» «как велось исстари», «не поруша ни в чем». А это предусматривало и сватовство, и сговор, и родительское благословение, и обряд обручения, и расплетания косы, и покрывание невесты, и обсыпание хмелем, и вождение в баню и т. д. В старые времена женились очень рано. Свод церковных правил ХIII в. – «Корм чая книга» – устанавливала брачный возраст для девушки – 13, для юноши – 15 лет. Но заключались и более ранние браки. Существовали не только возрастные ограничения для вступления в брак. Например, запрещалось жениться родственникам до шестого колена, церковь не венчала жениха и невесту, состоящих в кумовстве, сватовстве или крестном братстве. Церковные правила допускали заключение брака не более трех раз. Уже второй брак считался греховным, и на вступающих в него церковь накладывала епитимью, запрещавшую причащаться в течение двух лет. Как второй, так и третий брак совершались без венчания. Остановимся на некоторых моментах, относящихся к русской свадьбе, более подробно.

Предсвадебный сговор. Свадьбе всегда предшествовал период времени, когда парни присматривали себе невест. Знакомство молодых людей происходило на зимних посиделках, во время игрищ на святках, на масленичной гульбе, в весенних и летних хороводах. Присматривали невест сыновьям, женихов дочерям и родители. Причем от них всецело зависел окончательный выбор. О согласии детей спрашивали редко, полагая, что молодежь глупа и «не знает своего счастья». Воля родителей, не считавшихся с чувствами детей, бывала источником многих жизненных трагедий. На брак смотрели как на дело, которое, прежде всего имело материальную выгоду. В семье была нужна помощница, с браком связывали надежду поправить хозяйство. Практическую сторону свадьбы красноречиво подчеркивают пословицы: «Не молодца любят, денежку», «Мало ли что жениху на ум приходит» (то есть желание жениха неважно для родителей). Однако утверждение, что только материальная выгода и принималась во внимание родителями при заключении брака, было бы неверно. Те же пословицы советовали: «Не бери приданое, бери милу девицу», «Невольная женитьба – не веселье». Подбирая невесту сыну, родители прислушивались к мнению окружающих, поступали по пословице: «Жену выбирай не глазами, а ушами». Невесту старались «брать по хорошей славе», при этом непременно учитывалось, из какой семьи девушка. Русская поговорка гласит: «Каково семя, таково и племя». Во внимание принималось многое, в том числе – нет ли в роду невесты пьяниц, буянов. «Выбирай корову по рогам, а невесту по родам», – этому совету следовали неукоснительно. Неписаные правила рекомендовали изучить экономическое положение семьи невесты. Обычно старались родниться с семьей, равной по достатку. Выбрав невесту для парня, «вошедшего в возраст», родные засылали к ней в дом сватов. Сват или сваха избирались среди родственников, реже – знакомых. Взятый в сваты должен быть речистым, остроумным: ему нельзя было терять выгоды и ронять честь тех, кто его послал. Сватовство сопровождалось соблюдением многих правил. Сборы и отъезд держали в тайне. В Ветлужском крае, например, жених уходил на гулянье и старался как можно больше петь, плясать, не показывать вида, что ему поехали сватать невесту. Чтобы никто не догадался, куда едут, сваты нередко объезжали деревню задами. Если кто-то догадывался о цели поездки, завидя сватов, кричал проезжающим: «Яблоня в сани!». Упоминание яблони объясняется обычаем класть яблоко в сани сватов в случае несогласия на брак. Сватовство обставлялось различными обрядами и требовало соблюдения известного порядка, принятого в каждой местности. В некоторых местах обычай обязывал свата не входить сразу в дом невесты. Только в сенях, вызвав отца девушки, сват говорил ему о цели визита. Собиралась родня и совместно решали, .быть или не быть свадьбе. Речь о сватовстве велась посредством традиционных уподоблений: сватов – купцам, охотникам, а невесты – красному товару, ярочке, кунице. Бойкий сват так отвечал на расспросы, кто они такие: «Ехали мы лихо, въехали тихо, охотники – купцы, честные молодцы. Есть у нас барашек-бегун, а ищем мы ему ярочку. А баран да ярочка – вековая парочка». Родители невесты делали вид, что не понимали, о чем речь. Тогда в разговор вступал отец жениха, он тоже говорил намеками, но яснее: «Есть у нас соболь красной, а еще нужно ему куницу – красную девицу». После такого объяснения, в ответ на приглашение не побрезговать угощением, сват прямо объявлял: «Мы ведь приехали не пир пировать, не столы ставить, а в сватах». И сватовство продолжалось по порядку, исстари существовавшему в этих местах. Если жених родителям невесты был не по душе, они, в конце концов, говорили: «У нас товар не продажный» или: «Рано, девка-то молода еще». На что сваты отвечали, что молодежь – не порок, а товар-то такой, что залеживаться ему нельзя. Действительно, родители невесты всегда опасались, как бы дочь не засиделась в девках. Девушка 23-25 лет считалась уже старой девой. В таком возрасте она могла рассчитывать только на сватовство вдовца. Но вот все благополучно завершилось. Сват просил дозволения видеть невесту. Случалось, что такое дозволение не получалось (например, из-за гордости или оттого, что невеста была дурна собою). Но чаще бывало, что родители дозволяли видеть девицу, и тогда посылалась какая-нибудь родственница жениха или же на смотрины отправлялась сама его мать. Показ невесты происходил различным образом: иногда смотрительницу вводили в убранную комнату, где невеста стояла в лучшем своем наряде с лицом, закрытым покрывалом. Иногда же невеста сидела за занавесом, и занавес отдергивался, когда приближалась смотрительница. Смотрительница прохаживалась с ней по комнате, стараясь выпытать, умна ли она. Бывало, если у родителей дочь-невеста урод, то вместо нее приводили другую дочь. Жених не имел права сам видеть невесты до брака и должен был довольствоваться теми известиями о ней, какие передавала ему смотрительница. Если его обманули, то он узнавал об этом только после венчания. Он мог жаловаться духовным властям, и такой брак расторгался. Но случалось это очень редко. Нередко при сватовстве велись разговоры и о приданом невесты. Оно состояло из постели, платьев, домашней утвари, украшений, иногда денег. Обыкновенно приданое доставлялось в дом новобрачных после свадьбы, но недоверчивые родители жениха нередко требовали, чтобы оно было доставлено до свадьбы, по пословице: «Денежки на стол, девушку за стою). Приданое дочери готовилось в каждой семье заранее. «Дочку – в колыбельку, приданое – в коробейку», – говорит русская пословица. К тому времени, когда девушка становилась «на выданье», она уже, как правило, имела приданое, большую часть которого изготовила своими руками. В день благополучного сватовства невеста одаривала будущих родственников подарками: вытканными и вышитыми самой девушкой холстами, платками, полотенцами. Все это рассматривалось как свидетельство ее умения ткань, прясть, вышивать. Бывало, что свадьбы «рассыхались» из-за несогласия в приданом, в подарках; из-за того, что парень «непутевый», а девушка «кросен расставить не толкует», то есть не умеет ткать, и т. д. Договорившись обо всем, отцы жениха и невесты в знак закрепления договора пожимали руки. Это называлось «рукобитьем». В некоторых местностях этот обряд происходил по-другому. Отцы надевали шубы и садились друг против друга, потом вставали и били по рукам через полу с приговором: «Жить да богатеть, друг друга любить». Затем зажигали свечи у образов, все молились и садились за стол. Почти все эти обычаи сопровождались пением песен или причитанием. Причитали невеста, ее подруги, родственники. Причитания невесты касались в основном свершенного сговора: Продал ты меня, родной батюшка, Продал во чужие люди, Во чужие люди, незнакомые: Уж как-то мне жить будет? Канун свадьбы. Основными участниками предсвадебных обрядов становились подруги невесты и товарищи жениха. Невеста на гулянье из дома не выходила, она сидела дома и готовила подарки и приданое. Она должна была сшить будущему мужу рубаху и штаны, которые ему надлежало надеть на второй день свадьбы. Кроме того, она обязана была сшить рубаху свекру, сарафан свекрови, приготовить подарки всей родне жениха. Во всем этом ей помогали подруги, которые приходили каждый день и оставались ночевать. Особенно был насыщен обрядами день накануне венчания – устраивались баня и девичник. В ряде мест этот день начинался с «постельника», обряда передачи жениху приданого невесты. Подруги невесты с шутками и песнями везли приданое жениху, у дома которого разыгрывался «торг». Баня, которую топили для невесты в предсвадебный день, имела особое значение. Она знаменовала прощание невесты с родным домом и девичеством. После мытья невесту трижды обливали ключевой водой, принесенной из трех мест. Пока невеста с подругами была в бане, вокруг бани собиралась толпа, все шумели, стучали в заслонки, колотушки. Эти магические акты имели цель отпугнуть воображаемую злую силу, якобы ищущую случая причинить вред невесте. В конце мытья девице расчесывали волосы и в последний раз заплетали девичью косу. После бани устраивали девичник. В разных местностях он назывался также «вечерка», «вечеринка» и т. д. В дом невесты приглашали ее подруг, родственников. Иногда приходили и парни, но ненадолго и только с женихом. На девичнике происходило прощание невесты с «вольной волей».

Свадьба. День свадьбы начинался с причитаний невесты. Все участники торжества собирались утром в домах жениха и невесты. Если приданое невесты не было доставлено в дом жениха заранее, то целый конный поезд перевозил постель. Между тем подруги начинали собирать невесту к венцу, одевали ее в свадебный наряд. В крестьянской среде специального свадебного платья не было. Невеста шла под венец в обычной одежде, только праздничной. В древности на Руси свадебное платье шили из красной ткани. В песне «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан … » речь идет именно о свадебном наряде. Одевание сопровождалось плачем невесты, символизирующим прощание с молодостью и девичеством. Во время одевания принимались различные меры предосторожности против возможной порчи (в подол платья вкалывали булавки или иголки крест-накрест, иногда подпоясывали невесту рыболовной сетью, у которой не развязывались узлы). Была здесь не только охранительная, но и пожелательная магия: в чулки невесты клали монетки (чтобы всю жизнь ходить по золоту»), одевали на невесту две рубахи – одну на левую сторону, другую – на правую (чтобы жить с мужем душа в душу»). При одевании невесты особое значение имел обряд «чесания головы». Сваха расплетала ей косу и расчесывала волосы гребнем, смоченным в слабом медовом растворе. Мать и отец благословляли дочь, обычно иконой Богоматери. Эту икону она потом брала с собой в новый дом. Спустя некоторое время приезжал жених со свадебными чинами: с тысяцким, дружками – так называемый поезд. Если у невесты был младший брат, он принимал активное участие в свадебном обряде – обувал ее, сидел рядом, когда жених с поезжанами появлялся в избе. Обычай выкупа невесты был традиционным, также традиционными были шутки между дружками и женихом с родственниками, подругами невесты. В доме накрывали стол для гостей. Когда приходило время встать из-за стола и ехать к венцу, наступала тягостная минута для невесты: она прощалась с родителями и подругами. Дружка выводил жениха и невесту из-за стола. Невеста при этом старалась незаметно дернуть за скатерть, чтобы поскорее утянуть с собой подруг в замужнюю жизнь. Родители брали по образу. Новобрачные кланялись и принимали благословение. Свадебный поезд подъезжал к церкви, и невесту с женихом вели к венцу. Когда их ставили в церкви на подножье – коврик, то каждый старался ступить на него первым, чтобы в семье держать верх. Стоя под венцами, жених и невеста должны были креститься одновременно, чтобы «жить любовнее». Примечали: чья свеча (жениха или невесты) будет гореть дольше, тот и проживет дольше. По погоде во время венчания и по пути из церкви судили о будущей жизни: ясная погода будто бы предвещала хорошую и светлую жизнь, а снег, дождь были к «худому» замужеству. Правда, в иных местах эта же примета имела как раз противоположный смысл. Из церкви весь поезд отправлялся в дом мужа. У крыльца их встречали родители – отец с иконой, мать с караваем хлеба и солью – и благословляли новобрачных. Основными обрядами на свадебном пире были «ломание над молодыми» (понуждение их целоваться, называть друг друга по имени-отчеству) и одаривание молодых. В конце дня между женихом и невестой происходил обряд разувания. Он состоял в том, что жена в знак покорности должна была снять с мужа сапоги. В одном из них лежала монета. Если молодая снимала первым именно этот сапог, то, по примете, ее ожидало счастье в семейной жизни. В противном случае считалось, что ей всю жизнь придется рабски угождать мужу. На второй день свадьбы невеста раздавала дары своей новой родне (в некоторых областях это делали в первый вечер). Затем молодые традиционно ехали к теще. Это называлось «ехать на блины». Вечером второго дня основное гулянье заканчивалось. Если свадьба растягивалась на несколько дней, то в дом невесты ездили на третий день.

Завязывание красной нити

Красная нить во многих культурах наделена сакральным смыслом.

- Ношение амулета на руке связывают с Каббалой – мистическим учением иудаизма. По легенде гробница одной из прародительниц человечества израильтянки Рахили была обёрнута красной нитью. Считается, что красная нить, надетая на руку, защищает от сглаза и порчи.

- Красная нить упоминается в славянской мифологии: для защиты домов от злых духов нужно повязать на плетень нить красного цвета; амулет, одетый на запястье, улучшает здоровье и оберегает.

- На востоке в древние времена повязывали красную ниточку на руку младенцу, чтобы оградить его от злых духов.

- В Индии такой амулет носят, чтобы получить расположение богов и лучшую судьбу.

Народные промыслы

Поистине поразительными для зарубежных путешественников являются наши народные промыслы. Российские мастера создают своими руками прекрасные и уникальные вещи: шкатулки из природных материалов, матрешек, вязаных кукол и многое другое. Посещение мастер-классов русских рукодельников является важным событием для иностранцев во время их путешествия.

Традиции, обычаи и обряды, которые не могут не удивлять:

- В Венесуэле и Бразилии живёт группа индейских племён Яномама. Они сжигают тела умерших людей, а прах добавляют в суп из подорожника. Родственники пьют суп, так как верят, что после этого дух близкого будет всегда жить в них.

- Молодожёны общины Тилонг в Индонезии не посещают туалет в течение трёх дней после свадьбы. Они верят в то, что это ограничение сделает их брак счастливым.

- Мужчины острова Пятидесятницы в Вануату совершают прыжки с высоких деревянных башен, привязавшись за ноги виноградной лозой. Они верят, что этот ритуал принесёт хороший урожай ямса и улучшит здоровье.

Самоа: жители Самоа обнюхивают друг друга при встрече. Считается, что это правило появилось в прошлом, когда человека обнюхивали ради того, чтобы понять, кто он, откуда.

Новая Зеландия: жители Новой Зеландии касаются друг друга носами в знак приветствия. После этого они становятся друзьями. Это правило соблюдают даже при встречах на «высшем уровне».

На Андаманских островах жители садятся один к другому на колени, обнимают за шею и плачут, радуясь встрече друг с другом.

Кения: в племени Масаи мужчины в знак приветствия исполняют танец адаму. Они становятся в круг и высоко прыгают. Тот, кто прыгает выше, считается более мужественным и храбрым воином. Кроме этого, представители племени плюют себе на руки перед рукопожатием. Так они проявляют уважение.

Турция: за два дня до свадьбы турецкие женщины празднуют девичник – день Хны. Невесту наряжают в лиловое бархатное платье, усаживают в центре комнаты и ставят перед ней тарелку с хной. Женщины водят хоровод вокруг девушки, исполняя обрядовые песни, а невеста со своей матерью рыдают, оплакивая скорое расставание. После первой брачной ночи невеста предъявляет доказательство потери невинности, демонстрируя простыню.

В Японии

Здесь есть правило: при входе в дом необходимо снимать обувь и надевать тапочки. Но в них можно только дойти до гостиной, затем их тоже нужно снять и остаться босиком.

В середине марта в Японии проходит фестиваль Хонэн-мацури – праздник плодородия. Японцы соперничают ради того, чтобы пронести двадцатикилограммовый деревянный половой орган через весь город. Жители верят, что благодаря этому улучшается плодородие земли, увеличивается рождаемость.

Япония – мировой лидер по продолжительности жизни ее жителей. В стране пожилых людей уважают и почитают. Но при этом их принято помещать в дома престарелых, и мечта каждого человека, живущего в этой стране, по их собственным рассказам, — накопить себе за свою жизнь на этот самый дом престарелых…

В Таиланде

Здесь запрещено прикасаться к голове другого человека, это считается оскорблением. Нельзя прикасаться к женщине, трогать статуи, а в храм следует заходить босиком.

Не стоит указывать на какой-либо предмет пальцем. Для этого нужно использовать сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем.

На Тибете

при встрече Вам могут показать язык. Это обыкновение появилось в 9 веке, когда Тибетом правил царь-тиран, у которого был чёрный язык. Жители боялись, что царь после своей смерти поселился в другого человека. Они решили показывать друг другу язык, чтобы обезопасить себя, таким образом, от зла.

В Китае

Китайцы, приходя в гости, обязаны дарить хозяевам подарки: чай, вино или конфеты. Количество подарков должно быть чётным, так как нечётные числа китайцы считают несчастливыми. Нельзя дарить часы, подарки чёрно-белого цвета, а также не принято приходить с цветами.

Отказ от угощения воспринимается хозяином как вежливость. Китайская чайная церемония является способом общения. С её помощью приносят извинения, сватаются, высказывают уважение.

В Норвегии

В Норвегии существует древний ритуал: чтобы свадьба состоялась, невеста должна громко и при свидетелях крикнуть жениху «да».

Детям принято давать имена любимых родственников. На Новый год норвежские дети ждут подарков от козы, которую приманивают праздничным угощением – сухими колосьями овса.

Здесь не принято хвастаться богатством и обсуждать доходы.

Во Вьетнаме

Обращаться к жителям Вьетнама следует со словами «господин» или «госпожа».

В одном из племён принято окрашивать зубы женщин в тёмный цвет. Здесь считают, что это придаёт им очарование. Вьетнамцы верят, что рядом с людьми живут невидимые демоны.

У вьетнамцев много странных суеверий:

- сделать фотографию втроем – к невзгодам;

- если посвистеть ночью, то можно привлечь змею;

- увидеть похороны – к счастью;

- на свадьбу дарят два подарка, потому что один может привести к разводу.

В Танзании

Маленькие дети в Танзании приветствуют старших, вставая перед ними на колени и целуя им руки. Здесь, как во многих других регионах Африки, левая рука считается грязной. Её нельзя использовать для приветствия и для приёма пищи. Запрещено обходить тех, кто молится, спереди.

Местные жители живут в этой стране в неспешном ритме, их бесполезно подгонять. Они любят подшутить над туристами: угостить необычным экзотическим блюдом или подсказать неправильное направление. Женщину могут называть по имени её первого ребёнка. После свадьбы молодой муж старается вести себя подобно своему предку, которого он перед женитьбой выбрал для подражания.

Традиция 14. Донашивание одежды друг за другом

Факт, который кажется невероятным: в семье последнего российского императора царские дочери в буквальном смысле донашивали одежду друг за другом. Исследователь Игорь Зимин в книге «Взрослый мир императорских резиденций» пишет: «При заказе каждого нового платья Александра Федоровна действительно всегда интересовалась его ценой и сетовала на дороговизну. Это не было крохоборством, это привычка, впитанная со времен небогатого детства и закрепленная при английском пуританском дворе королевы Виктории. Ближайшая подруга императрицы писала, что “воспитанная при небольшом дворе, Государыня знала цену деньгам и потому была бережлива. Платья и обувь переходили от старших великих княжон к младшим”».

Сегодня во многих домах донашивание одежды — требование времени: ничего не остается делать, если семья большая, а доход — нет. Но только ли в этом дело?

«Традиция донашивания одежды поможет научиться разумному и бережному отношению к вещам, а через это — и ко всему окружающему миру, — считает отец Стефан. — Кроме того, это развивает в человеке чувство ответственности, так как он должен сохранить одежду в хорошем виде и передать ее другому». С точки зрения психолога Татьяны Воробьевой, это воспитывает в человеке скромность и привычку заботиться о других. А отношение к такой традиции — чувство стыда и досады или чувство родства, близости и благодарности — целиком зависит от родителей: «Надо правильно преподнести — как дар, подарок, а не как обноски: “Какой заботливый у тебя брат, какой молодец! Смотри, он аккуратно ботинки носил, чтобы они тебе достались, когда придет твой день. Вот он пришел!” Когда мы отдаем часы золотые — это очень значимо, а когда отдаем хорошие ботинки, которые берегли, бумажкой проложили, промазали, прочистили — разве это не является даром? Можно сказать, допустим, так: “В этих ботинках Андрюшка наш бегал, а теперь, сынуля, ты будешь бегать! И, может, от тебя они кому-то достанутся — ты их береги”. Тогда не возникнет ни пренебрежения, ни брезгливости, ни чувства своей ущербности».

Современное отношение к культурным традициям

В истории человечества без традиций не существовало и не существует ни одной культуры. В современном мире люди часто пытаются отойти от старых устоев, считая их пережитками прошлого. Но в периоды, когда устаревшие культурные формы вытесняются новыми ценностями, возникают периоды неопределённости. Люди, привыкшие жить согласно традиционным правилам, уже не могут жить по-старому, но ещё не выработали новых способов жизнедеятельности.

Несмотря на то, что роль традиций в современной жизни снижается, большинство людей поддерживают устои своих предков, даже уезжая в другие страны.

Важно осознавать своё наследие, понимать, действительно ли оно способствует улучшению жизни, или наоборот, мешает ее развитию.

Традиция 13. Игры всем двором

Сегодня многие тоскуют по той дружной жизни, которая раньше царила во дворах. «Хороший опыт дружбы в детстве поддерживает человека всю жизнь», — считает священник Стефан Домусчи. Ни родители, ни бабушки с дедушками никогда не смогут заменить ребенку общения со сверстниками. Во дворе подросток может приобрести те жизненые навыки, которым он никогда не научится в тепличных домашних условиях.

Татьяна Помогалова

На что обращать внимание, когда ребенок выходит поиграть во двор? «То, что вы заложили дома, обязательно проявится в социальном общении, — говорит Татьяна Владимировна. — Тут сразу видно: честно или нечестно играет ребенок, скандально или не скандально, самолюбив он в этих играх или все-таки может потерпеть, уступить? Что вы воспитали в нем, что заложили, с тем он и выйдет во двор: он сам себе генерал или он комформист и будет прогибаться под других? Все мальчишки закурят листья тополя, и он закурит? Или скажет: “Нет, я не буду курить”? На это нужно обращать внимание».